51岁新帅刘宗治接棒兴业基金,“固收独大”难题成首要挑战

2025年10月17日,兴业基金悄然完成了一次高层权力交接。刘宗治正式出任董事长,接替因年龄原因离任的叶文煌。这标志着兴业基金在不到三年时间内两次更换董事长,引发市场广泛关注。

叶文煌在兴业基金董事长岗位上仅工作两年半时间,此次离任属于到龄退休。而新任董事长刘宗治同样来自兴业银行体系,是一位在兴业银行成长起来的金融专才。

兴业基金作为兴业银行控股的全国性基金管理公司,自2013年成立以来一直带着鲜明的“银行系”基因。

01

高层人事更迭的深层逻辑与影响

兴业基金此次人事变动并非孤立事件,而是近年来公司管理层频繁调整的延续。这一系列变动背后,反映了银行系公募在行业发展新阶段面临的共同挑战与转型需求。

从时间线来看,兴业基金的高层更替呈现出明显的集中化特征。2023年4月,叶文煌接替到龄退休的官恒秋出任董事长;随后在2023年9月,总经理胡斌离任,由国泰基金原副总经理李辉接棒。这意味着在短短几年内,兴业基金的董事长、总经理两大核心职位均完成了更替。

这种高频度的人事变动,在公募基金行业并不多见,尤其对于一家管理规模超过4500亿元的银行系公募而言,管理层的稳定性对业务连续性和战略执行力至关重要。

新任董事长刘宗治的职业生涯完全在兴业银行体系内成长,这种背景既带来优势也伴随着挑战。现年51岁的刘宗治历任兴业银行总行投资银行部总经理助理、企业金融总部投资银行部副总经理、风险总监等多个关键岗位。这种跨部门的工作经历使他全面掌握了投行业务、金融市场运作和风险管理等核心领域,但缺乏公募基金机构的直接管理经验,可能需要一定的适应期。

从行业视角看,银行系公募的董事长人选往往来自控股银行内部,这是一种普遍现象。这种安排有利于保持集团公司战略的一致性,确保子公司与母行在业务发展上形成协同效应。离任的叶文煌同样具有深厚的兴业银行背景,曾担任兴业银行深圳分行副行长、成都分行副行长、总行资产托管部副总经理、总经理等职务。这种“母行高管兼任或调任”的模式,在保证集团管控力的同时,也可能带来对公募业务特殊性理解不足的风险。

值得注意的是,兴业基金在高层变动的同时,也在积极引入具有多元化背景的专业人才。2025年9月,有着丰富权益投资经历的蒲延杰出任总经理助理,这一任命被视为公司加强权益投资能力的重要信号。蒲延杰曾任兴银理财首席权益投资官、权益投资部总经理,他的加入可能为公司在权益投资领域的突破带来新的可能性。

管理层频繁变动对兴业基金的长期发展战略执行可能产生一定影响。特别是在当前公募基金行业面临费率改革、竞争加剧的背景下,管理团队的稳定性对公司应对市场变化至关重要。

刘宗治上任后,如何保持战略定力,在巩固传统优势的同时推动业务创新,将是其面临的首要课题。

02

产品结构失衡的现状、成因与影响

兴业基金作为银行系公募的典型代表,其产品结构呈现出显著的“固收独大”特征。这种结构性失衡不仅制约了其长期发展空间,也使其在行业变革中面临更大的转型压力。

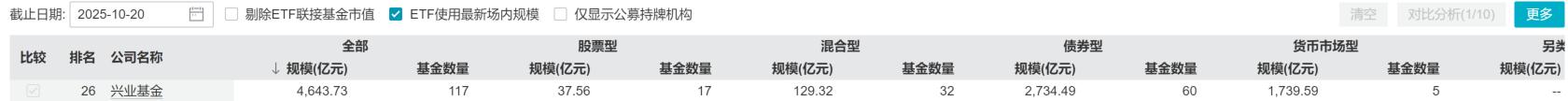

从规模构成来看,兴业基金的产品结构失衡现象极为突出。据Wind数据显示,截至2025年10月20日,兴业基金管理规模超4600亿元,其中权益类产品(股票型+混合型)规模占比不足4%,而债券型、货币市场基金占绝对主导地位。具体而言,债券型基金规模达2734.49亿元,货币型基金规模为1739.59亿元。相比之下,权益类产品规模普遍偏小,混合型基金规模129.32亿元,股票型基金规模仅37.56亿元。这种“强固收、弱权益”的格局,在银行系公募中具有代表性,但也暴露出兴业基金业务结构单一的风险。

这种结构性失衡的形成有其深层次原因。首先,银行系公募天然享有母行的渠道和客户资源优势,特别是在固收类产品方面,与母行的协同效应更为明显。兴业基金的机构客户占比较高,这类客户通常风险偏好较低,对固定收益产品有较强需求。其次,在投研体系建设上存在路径依赖,固收投研能力较强而权益投研能力相对薄弱。这种能力结构的不均衡,使得兴业基金在拓展权益产品时面临专业人才储备不足的制约。

为改变这一局面,兴业基金已经开始调整产品布局策略。据《和讯网》报道,兴业基金表示,“在具备传统优势的固收领域顺势而为,兼顾固本培基和创新优化”,“在权益领域谋定后动,丰富不同策略产品的研发及创设,构建清晰完善的主被动权益产品体系”。这种双向发力思路值得肯定,但实际效果还有待市场检验。

总体而言,兴业基金产品结构失衡问题是多方面因素共同作用的结果,既体现了银行系公募的共性特征,也反映出其在战略选择和能力建设上的特殊性。改变这一局面需要公司在投研体系建设、人才引进和产品创新等方面持续发力,这是一个系统性工程,难以一蹴而就。

03

业绩增长瓶颈的挑战与破局之道

兴业基金在规模稳步增长的同时,业绩表现却未能实现同步突破,呈现出明显的“瓶颈期”特征。这一现象背后,反映了其在盈利能力、业务模式和战略定位等方面面临的深层次挑战。

从经营数据看,兴业基金的业绩增长动力显露出疲态。虽然管理规模保持增长,但净利润迟迟未能突破2021年的高点。具体而言,2022年至2024年,兴业基金营业收入依次为11.25亿元、11.68亿元、12.37亿元,净利润依次为3.83亿元、4.01亿元、4.26亿元,增长幅度较为有限。2025年上半年实现营业收入6.95亿元,净利润2.4亿元,较上年同期分别上涨29.91%、43.71%,虽然增速明显提升,但净利润规模仍不及2021年同期的4.91亿元。这种“规模增、利润不增”的现象,在一定程度上反映了行业竞争加剧背景下管理费率的下降压力。

业绩增长放缓的背后是多重因素的共同作用。首先,过度依赖固收业务的模式在费率改革中受到较大冲击。随着公募基金行业费率改革深入推进,管理费率普遍下调,这对以固收产品为主的兴业基金影响尤为显著。固收类产品本身管理费率较低,在费率下调通道中受到的边际影响更大。其次,在高附加值的权益类产品领域缺乏足够竞争力,难以通过产品结构优化来抵消费率下降的影响。第三,在成本管控方面可能也存在提升空间,如何在保持投研投入的同时提高运营效率,是管理层需要面对的重要课题。

值得关注的是,兴业基金在业绩突破方面也面临一些独特的挑战。作为银行系公募,在享受母行支持的同时,也需要在集团整体战略中找准定位。如何平衡短期业绩压力与长期能力建设,如何在与母行的协同中保持业务创新的独立性,这些都是新任董事长需要思考的战略性问题。

展望未来

刘宗治执掌兴业基金后,最紧迫的任务是在巩固固收传统优势的同时,找到破解“权益短板”的钥匙。行业费率改革持续推进,市场环境瞬息万变,留给新董事长证明自己的时间不会太多。

刘宗治的到任,开启了一家银行系公募在变革时代的突围之路。他的成败不仅关系到兴业基金自身的未来发展,也将为整个银行系公募群体的转型提供重要参照。

猜你喜欢

重仓银行股依旧,金信智能中国2025双基金经理搭配成摆设?

2025年全年,该基金的净值增长率约为17.64%,其在2274只同类基金中仅排在1329位。【价值发现】业绩长虹,邵卓多维度投资体系护航,建信系基金穿越周期领跑市场

邵卓的业绩并非偶然,而是源于其成熟的投资框架、精准的选股能力、有效的风险控制、独特的实业背景积淀以及强大的投研平台支撑。

财富独角兽

财富独角兽