太平基金不太平:正副总经理离任,换血能否破偏科困局?

太平基金的一则公告,再次吸引市场眼球。

2025年10月16日,太平基金发布高级管理人员变更公告,宣布总经理曹琦、副总经理邓先虎因工作调整于10月15日卸任,两人均不转任公司其他岗位。值得一提的是,太平基金董事长刘冬暂代总经理一职。

自2016年中国太平成为实控人以来,太平基金高管层更迭频繁。

曹琦担任太平基金总经理尚不足两年,邓先虎任职副总经理刚超三年。如此高频率的人事变动,引发市场对这家“保险系”公募稳定性的关注。

01

高管变动悬疑:工作调整还是监管问责?

太平基金此次高管变动背后折射出保险系公募在合规经营与市场化发展之间的深层次矛盾。

表面看,曹琦与邓先虎的同时离任是正常的“工作调整”,但结合近期监管动态与公司治理结构分析,这一变动背后可能蕴含着更为复杂的因素。

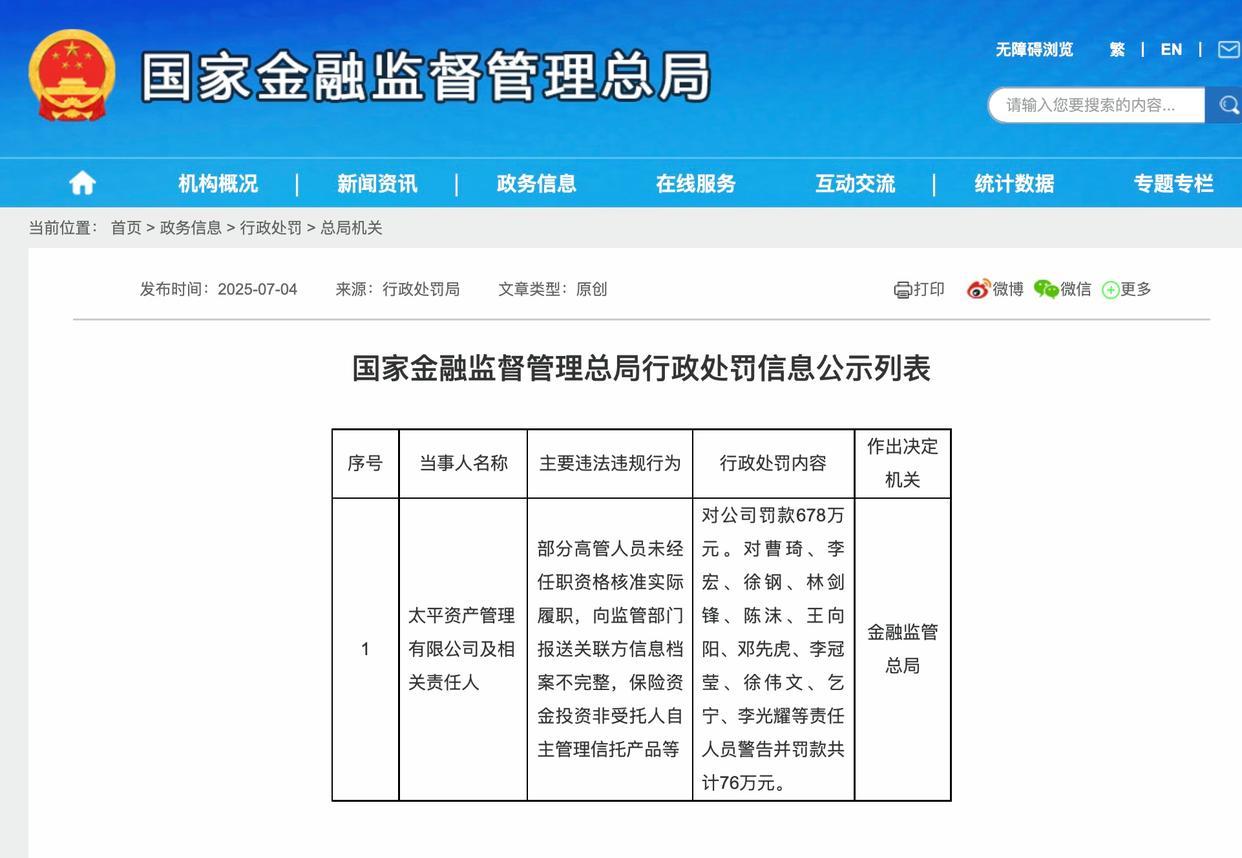

从监管层面观察,2025年7月国家金融监督管理总局对太平资产的处罚决定与此次高管变动存在明显关联。罚单显示,太平资产因“部分高管人员未经任职资格核准实际履职,向监管部门报送关联方信息档案不完整,保险资金投资非受托人自主管理信托产品”等多项违规行为被处以678万元罚款。曹琦、邓先虎等11名责任人员对违规行为负有直接责任,被予以警告并处以罚款。

特别值得注意的是,这些违规行为发生在2015年至2021年期间,而曹琦于2021年2月出任太平资产董事,任太平资产副总经理、财务负责人;邓先虎则在2015年至2021年期间有任职于太平资产的经历。两人的任职时段恰好覆盖了太平资产的违规时期,这种时间上的重叠使得“工作调整”的解释疑点重重。

天眼查数据显示,太平基金作为太平资产的控股子公司,其高管人事安排往往受到股东方的深度影响。曹琦与邓先虎均出身于太平资产,这种高管任命模式在保险系公募中较为常见,但也带来了公司治理独立性的挑战。两人离任后均不转任公司其他工作岗位,这种安排在一定程度上反映出太平基金试图与历史问题进行切割的意图。

从行业比较视角分析,保险系公募在高管稳定性方面普遍面临挑战。近年来,多家保险系基金公司出现高管频繁变动,这既与保险集团对子公司管控力度较强有关,也反映出保险文化与公募文化融合的困难。太平基金此次高管变动,可视为保险系公募在适应严监管环境过程中的一个缩影。

不难看出,太平基金此次高管变动虽以“工作调整”为名,但很可能是一次针对历史遗留问题的系统性人事调整。这一调整既是对监管处罚的回应,也是试图重塑治理结构、应对新发展环境的举措。然而,这种“切割式”的人事调整能否真正解决深层次问题,仍需时间检验。

02

人事更迭频繁,战略连续性存疑

太平基金高管层的频繁变动不仅反映了公司治理层面的问题,更暴露出保险系公募在战略定位和业务发展上面临的持续性挑战。过去几年更换董事长、总经理的频率,在公募基金行业实属罕见,这种高频变动对太平基金的战略连续性和团队稳定性造成了实质性影响。

从公司治理结构角度分析,太平基金的高管不稳定状况凸显了保险系公募特有的治理困境。

作为太平资产的控股子公司,太平基金的高管任命往往体现了股东方的意志和战略取向。然而,股东战略与基金公司市场化需求之间的张力,往往导致高管在任期内难以实施连贯、长期的业务策略。现任代任总经理刘冬加入太平基金仅一年左右时间,其虽然拥有横跨证券、保险与投资的复合背景,但在公募基金管理上的经验相对有限,这为其能否有效领导太平基金转型增添了不确定性。

从战略连续性视角观察,高频的高管变动已经对太平基金的业务发展产生了实质性影响。

太平基金在新产品布局、渠道建设、投研体系完善等方面均表现出明显的波动性。以权益类业务发展为例,太平基金在过去多年间曾多次提出加强权益投资能力的目标,但随着高管更迭,相关战略往往难以持续落实,导致其至今在权益领域建树有限。

从行业对比维度看,太平基金的人事稳定性问题在保险系公募中并非个案。多家保险系基金公司都曾经历类似的高管频繁变动阶段,这在一定程度上反映了保险股东与公募专业团队在理念、考核、风险偏好等方面的差异。与银行系或券商系公募相比,保险系公募在高管稳定性方面面临更大挑战,这与其股东结构和管理模式密切相关。

从团队稳定性层面考量,高频的高管变动往往会导致中层骨干和投研核心人员的流失,进而影响公司的整体战斗力。公募基金作为人力资本密集型行业,团队的稳定性和连续性对业绩表现具有决定性影响。太平基金近年来在权益投资等领域表现不佳,与团队稳定性不足存在直接关联。

总体而言,太平基金频繁的人事更迭已构成公司发展的重大制约因素。刘冬目前“一肩挑”董事长与总经理之职,虽是权宜之计,但若长期持续,将进一步加剧治理结构的不平衡。太平基金要实现可持续发展,必须解决高管稳定性这一根本问题,在股东意志与市场化需求之间找到平衡点。

03

业务结构失衡,权益转型步履维艰

太平基金面临的挑战不仅限于人事层面,更体现在深层次的业务结构失衡问题上。

据Wind数据显示,截至2025年10月17日,太平基金管理规模594.1亿元,其中债券型基金规模达469.94亿元,而股票型与混合型基金规模合计仅约50亿元。这种“债强股弱”的业务格局,深刻反映了保险系公募在市场化转型过程中面临的结构性困境。

从业务结构角度分析,太平基金过度依赖固定收益类产品的局面存在多重风险。一方面,多只债基的机构持仓比例超过八成,表明其规模增长主要依赖股东背景和机构资金“输血”,而非市场化竞争获得的主动管理能力。这种业务模式虽然能在短期内维持规模稳定,但长期看难以形成真正的核心竞争力。另一方面,公募行业格局正在发生深刻变化,随着费率改革推进和竞争加剧,单纯依靠固收业务难以支撑公司的可持续发展。

从产品布局维度观察,太平基金在权益类产品上的突破乏力尤为明显。近年来推出多只量化和指数类权益基金,但至今单只规模仍较小。究其原因,一方面是由于权益投研能力建设滞后,难以形成有竞争力的业绩表现;另一方面也与其在渠道建设和品牌推广上投入不足有关。以太平灵活配置为例,该基金成立以来录得-56.5%的总回报,大幅跑输业绩比较基准,这种业绩表现进一步削弱了投资者对太平基金权益产品的信心。

从战略转型视角考量,太平基金需要在新领导层的带领下,找到适合自身特点的差异化发展路径。一方面,可依托保险股东在资产配置、风险管理方面的经验,打造具有保险特色的产品体系;另一方面,需在投研体系、激励机制、人才建设等方面进行系统性改革,为权益投资能力提升奠定基础。

毋庸置疑,太平基金业务结构失衡问题是多重因素共同作用的结果。解决这一问题既需要公司层面的战略定力,也需要股东方的耐心支持。

在新领导层的带领下,太平基金能否突破业务结构瓶颈,实现固收与权益业务的均衡发展,将决定其能否在激烈的行业竞争中赢得一席之地。财富独角兽将持续关注。

猜你喜欢

重仓银行股依旧,金信智能中国2025双基金经理搭配成摆设?

2025年全年,该基金的净值增长率约为17.64%,其在2274只同类基金中仅排在1329位。【价值发现】业绩长虹,邵卓多维度投资体系护航,建信系基金穿越周期领跑市场

邵卓的业绩并非偶然,而是源于其成熟的投资框架、精准的选股能力、有效的风险控制、独特的实业背景积淀以及强大的投研平台支撑。

财富独角兽

财富独角兽